近日,《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)正式实施,一种名为“脱氢乙酸钠”的食品添加剂再度成为公众关注焦点。新版《标准》明确如何使用杠杆买股票,脱氢乙酸钠在面包、糕点等7类食品中被全面禁用。

脱氢乙酸钠,是一种广泛应用于食品、化妆品等领域的广谱型防腐剂,能有效延长食品的存放期。然而,过量摄入脱氢乙酸钠可能会对人体造成危害。

社交平台上的网友们齐呼“原来我吃了这么多年的毒”“含有脱氢乙酸钠的,都是毒面包”,痛恨自己没有提早发现这一危险分子。

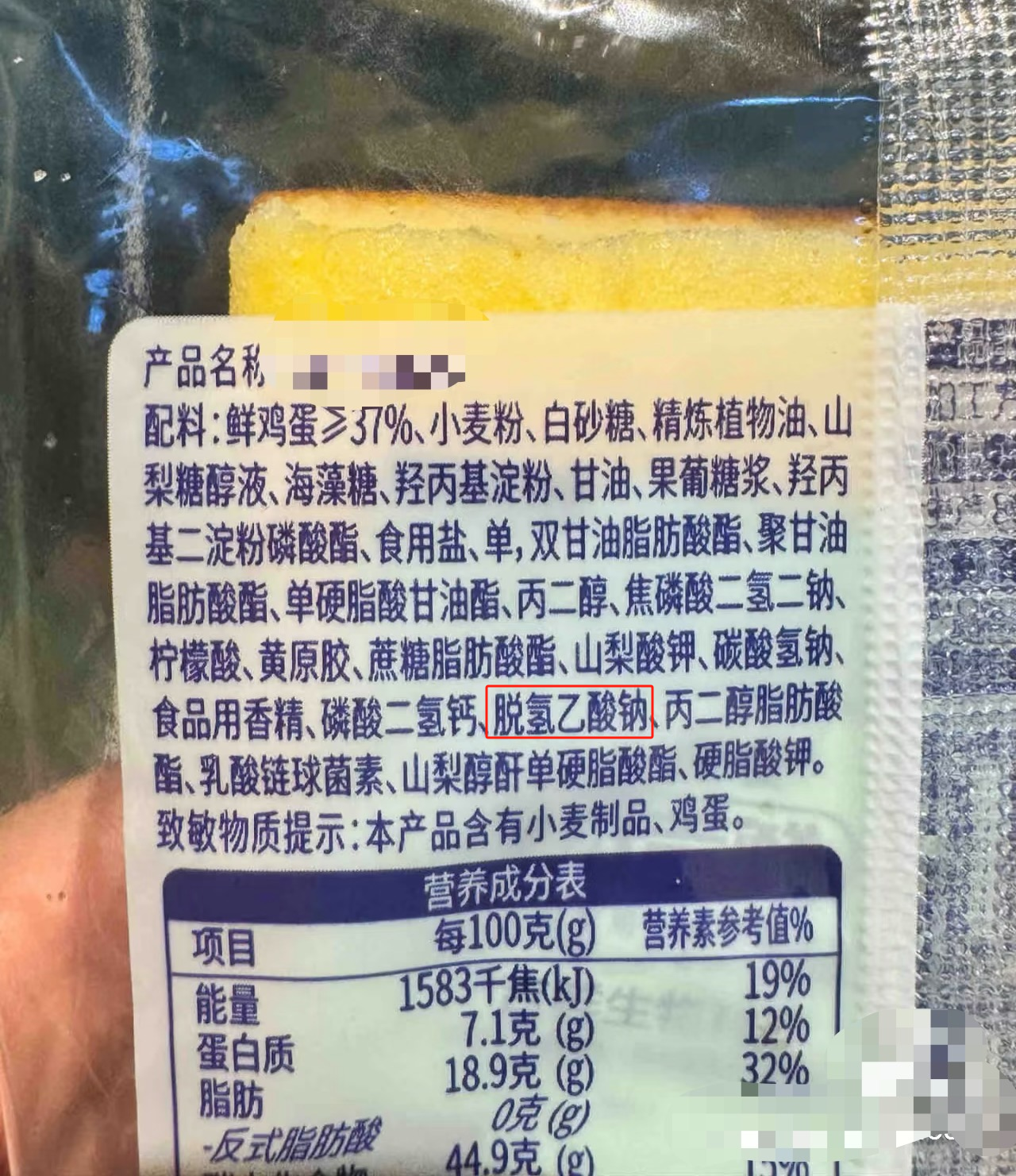

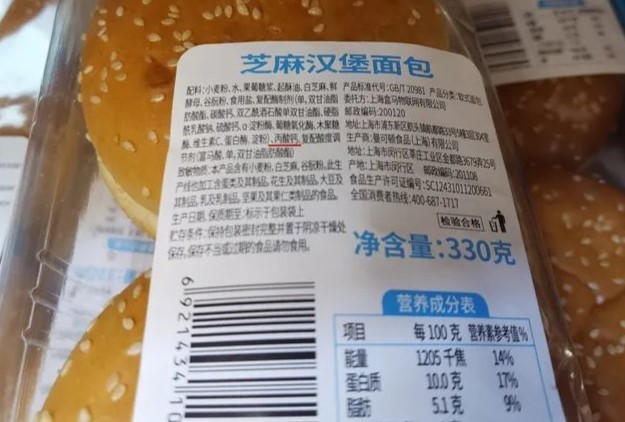

新规落地一周后,记者调查发现,部分超市货架上仍存在含有该成分的旧库存产品。消费者担忧与企业的技术转型压力交织,一场关于食品安全的行业变革正在发酵。

经销商:新旧标准交替下的执行困境

新版《标准》的实施,对食品经销商提出了严峻的挑战。在新规正式落地后的一周内,记者走访了多地商超,发现对新规的响应存在差异。

在广州的部分超市,如卜蜂莲花,货架上已看不到含有脱氢乙酸钠的面包糕点产品。超市负责人表示,早在去年11月起,超市就开始拒收含有脱氢乙酸钠的产品,提前清理旧库存,以应对新规的实施。

而在云浮市云安区的几家便利店、超市中,记者发现仍有少量含有脱氢乙酸钠的面包糕点产品在售,记者注意到,这些添加了脱氢乙酸钠的面包糕点产品生产日期均在新标准实施日期之前。

以某品牌为例,生产于2024年10月的面包,其配料表上显示含有脱氢乙酸钠;但在生产于2025年1月的同款面包中,配料表上已不再有脱氢乙酸钠,可见生产厂家已经对面包配料进行了更新换代。

这些含脱氢乙酸钠的烘焙食品还能继续食用?工作人员表示,对于过渡期内含有脱氢乙酸钠的烘焙食品,只要食品生产企业严格遵守国家标准,那么生产出来的产品在安全方面是有保障的,消费者可以放心食用。

虽然仍在保质期内,但部分消费者对此表示担忧,担心食用含有脱氢乙酸钠的产品会对健康造成影响。

市民潘小姐表示:家人平时会买面包、糕点给小朋友吃,知道防腐剂脱氢乙酸钠禁用后,会告知家人,让他们买的时候多留意配料表,如果是含有脱氢乙酸钠的面包,就不购买了。

市民陈小姐也持同样态度:平常购买食品会看配料表和生产日期,有防腐剂的面包不会购买。

在社交平台上,不少网友声称要“避雷”使用了该食品添加剂的品牌,甚至有部分网友将添加了该物质的面包称为“夺命面包”。

面对消费者的质疑,各品牌纷纷发声明澄清。桃李面包自2024年2月起就开始调整配方,取消产品中的脱氢乙酸钠,并在10月21日发布公告称,自当日起新生产的所有产品都将不再添加脱氢乙酸钠。三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、达利园、盼盼等品牌也回应称,产品正在更替中。然而,记者发现,在广州酒家、来伊份、五芳斋等品牌的官方旗舰店中,部分产品仍含有脱氢乙酸钠。

尽管多数企业表示已经或正在调整配方,但执行力度参差不齐。Aji鲜乳面包的委托方表示,已通知分销商在2月8日前收回含有脱氢乙酸钠的相关产品,但部分门店仍未执行。三只松鼠客服则建议消费者“退货或反馈问题”,显示出企业在执行新规过程中的差异。

新规允许旧标产品在保质期内销售,但部分商家未明确标注新旧版本差异,导致消费者混淆。一些超市和零食店在销售含有脱氢乙酸钠的产品时,并未在显著位置标注“旧标产品”,使得消费者在购买时难以辨别。专家建议市场监管部门加强过渡期产品标识管理,并设立快速检测通道,以便消费者在购买时能够更清晰地了解产品是否符合新规要求。

生产企业:技术替代与行业洗牌

在新规实施后,部分企业便宣布对脱氢乙酸钠的停用,如,达利食品自去年10月21日起就宣布全面停用脱氢乙酸钠。

然而防腐作为现代食品加工中至关重要一环,对生产企业而言,寻找脱氢乙酸钠的替代方案迫在眉睫。

目前,主要有两种替代方案:化学替代品和天然防腐技术。

化学替代品方面,有数据调查显示,76%的企业转向使用丙酸钙,42%的企业使用山梨酸。然而,这两种替代品的稳定性较脱氢乙酸钠更低,需要更严格的环境控制,导致成本上涨约10%。此外,同时添加2种及以上食品防腐剂的产品占比达68%,显示出企业在寻找单一替代品方面的困难。

天然防腐技术方面,如良品铺子采用天然蔗糖发酵物替代化学防腐剂,并提前两个月完成生产线切换;豪士食品通过乳酸菌发酵生成酸乳粉进行保鲜;乐斯福则推广“酸面团”天然防腐法。然而,由于工业化难度高,这些天然防腐技术目前仅限小众烘焙店使用,难以在大型生产企业中广泛推广。

新规的实施加剧了行业的分化。头部企业凭借研发资金优势快速转型,如桃李面包、良品铺子提前半年布局,顺利完成配方调整和生产线切换。然而,中小型企业则面临技术瓶颈和成本压力。部分依赖代工的小厂因无法承担替代成本被迫退出市场。行业的分化将进一步推动资源向头部企业集中,加速行业洗牌。

消费者:购买习惯的悄然转变

随着新规的实施,消费者的购买习惯也在悄然发生转变。调查显示,在北京、广州等地,消费者对新规知晓度较高,约30%的受访者会主动查看配料表和生产日期。然而,多数人仍对专业术语困惑,如“脱氢乙酸钠”与“山梨酸钾”的区别认知模糊。

在走访过程中,记者发现一些消费者在购买面包、糕点等食品时,会仔细查看配料表,寻找是否含有脱氢乙酸钠等禁用成分。然而,由于专业术语的复杂性,部分消费者在购买时仍感到困惑。

在新规实施后,部分消费者存在对食品添加剂的误解。例如,部分消费者误认为“无防腐剂=绝对安全”,忽略了合理防腐对食品安全的必要性。专家指出,合规防腐剂可抑制有害菌,盲目追求“零添加”可能增加微生物污染风险。

此外,消费者对“海克斯科技”等网络热词的关注,也加剧了对食品添加剂的恐惧。一勺三花淡奶入锅变羊汤、碎肉边角料一压成牛排等戏谑视频,让消费者对食品添加剂产生了误解。

然而,正如中国工程院院士孙宝国所言:“没有食品添加剂,就没有现代食品。”食品添加剂是现代食品工业的重要组成部分,合理使用是安全的。

针对消费者的误区和科普需求,专家建议加强科普教育。例如,通过短视频解读配料表,帮助公众理解“合规即安全”的理念。同时,企业也应在产品包装上标注更清晰的配料表和使用说明,提高消费者的认知度。

新规实施后,多地出现消费者以“含禁用成分”为由要求退货的情况。然而,由于法律界定复杂,过渡期内生产的合规旧标产品不构成违规,需依赖商家自律处理。这在一定程度上提高了消费者的维权意识,但也对商家的自律提出了更高要求。

脱氢乙酸钠的退场,既是食品安全标准的升级,也是食品工业向“清洁标签”转型的里程碑。对经销商而言,需强化渠道管理,确保新规的顺利执行;对生产企业而言,技术迭代与成本控制将成为竞争关键;对消费者而言,科学认知的普及任重道远。

随着新规的深入实施和市场的逐步规范,我们有理由相信食品工业将迈向更加健康、安全、可持续的发展道路。正如中国农业大学副教授朱毅所言:“防腐剂只是食品安全的环节之一,全产业链的技术升级才是根本。”只有通过全产业链的技术升级和消费者的科学认知提升,我们才能真正实现食品工业的健康化转型。

采写:南方农村报记者高永彬如何使用杠杆买股票